كان النموذج الحاكم لإنشاء كلية الشريعة في الجامعة الأزهرية حين بدأت بمسمى الكليات كان في حقيقة الأمر هو أدق المهمات التي واجهتها تلك الجامعة البازغة في 1931، ذلك أن دراسة الشريعة هي جوهر دراسة الإسلام ، وهي دراسة قائمة بذاتها مكتملة الأركان قادرة على أن تمتد بمظلتها إلى آفاق مجاورة أو ملازمة من دون أن تفقد طابعها الأصلي كدراسة للشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي، وهكذا ظلت ” مادة ” الشريعة دراسة مكتملة قائمة بمكوناتها في نمط استقلالي على حين أثبتت التجربة أن بعض العلوم (كالدراسات الكلامية والفلسفية بمسمياتها المختلفة) كانت قابلة للانتقال من كلية أصول الدين إلى كلية اللغة العربية وبالعكس (أي من كلية اللغة العربية إلى كلية أصول الدين، وهو ما حدث بالفعل ولا يزال ممكن الحدوث)، وعلى حين أثبتت التجربة هذا النهج نظريا وعمليا فإن علوم الشريعة أو أقسام كليتها كانت و لاتزال لا تقبل مثل هذا الارتحال، وهذا أمر طبيعي وليس متفقا عليه فحسب.

المعنى الاستقلالي لدراسة الفقه

تأكد هذا المعنى الاستقلالي لدراسة الفقه حين تأملنا أو درسنا طبيعة نظام قسم التخصص الذي كان بمثابة الصيغة السابقة مباشرة على إنشاء صيغة أو منظومة الدراسات العليا المعروفة بنظام العالمية من درجة أستاذ ، فقد كان الفقه واحدا من التخصصات الستة في منظومة قسم التخصص التي بدأت في عهد الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي صاحب القرار بإنشاء ذلك تلك المنظومة التي بدأت تثمر في نهاية حياته ثم بعد وفاته ، وقد كان قسم التخصص ينتظم اقسامه الستة على النحو التالي:

§ التفسير و الحديث

§ الفقه والأصول

§ النحو والصرف

§ البلاغة والأدب

§ التوحيد والمنطق

§ التاريخ والأخلاق

هكذا نلاحظ المعنى الذي أشرنا اليه بوضوح وهو أن هذه المنظومة التي شملت 6 تخصصات لم تستطع أن تقسم علوم الشريعة إلى قسمين مثلا على حين خصصت 5 أقسام لما يقابل كليتي اللغة العربية والأصول (اثنان لهذه و اثنان لهذه و قسم قابل للانتقال بين هذه وتلك) ، ومن الجدير بالذكر أنه فيما بعد كان لهذه المنظومة أكبر الفضل في تكوين هيئة التدريس الأولى لكلية الشريعة .

ومع هذا فان هذه المنظومة لم تعش كثيرا إذ أنه مع نشأة الكليات الأزهرية، بدأت منظومة العالمية من درجة أستاذ التي يمكن القول بلا مجاملة بأن الشيخ الجيزاوي نفسه 1847- 1927 كان ممن وضع لبنتها أو تصور طبيعتها بإنشائه قسم التخصص .

دراسة الشريعة ودراسة الفقه

ومع هذا ، و انطلاقا من هذا ، فإنه يمكن لنا القول بأن التحدي الكبير الذي يواجه دراسة الشريعة في عصورنا الحالية والمستقبلية يظل كامنا في السؤال العميق عن الفارق بين دراسة الشريعة، ودراسة الفقه، ومع أن هذا الفارق يكاد يكون في تصور الناس معروفا جداً، وواضح المعرفة فإنه على مستوى التعليم والتأهيل يتطلب كثيراً من الوعي المنهجي العميق وكثيراً أيضا من الوعي النفسي (السيكولوجي) الأعمق، وربما أننا في حاجة ماسة إلى الرؤية العامة قبل الرؤية الدينية وقبل الرؤية العلمية إذا ما أردنا بناء منهج أو هيكل الدراسة في كلية تُعنى بالفقه، ذلك أننا إذا أردنا دراسة الفقه الظاهري على سبيل المثال فإننا سنواجه باللغة نفسها وهي تصدمنا بحقيقة لا يمكن لنا إنكارها ، وهي الحقيقة التي نعبر عنها بدأب منذ عشرين عاما بقولنا إن اللغة تملكنا ولسنا نحن الذين نملك اللغة، وحتى لا ندخل في عمق مناقشات لغوية أو فقهية فإننا سنلجأ كما ذكرنا إلى الرؤية العامة، ومن ثم فإننا ، على سبيل المثال ، حين ننعطف إلى رؤية الظاهريين لظاهر النص وما يدل عليه سنجد علم الدلالة كفيلا بأن ينقض معظم ما نعتمده حين نستند إلى ظاهر النص ، فاللفظ الواحد بلحمه وشحمه أو بحروفه وحركاته يحتمل أكثر من دلالة، وهكذا فإن جوهر التحديد الظاهري الصلب سرعان ما يفقد سلطته بأقصى ما هو ممكن من سرعة حتى لو كان تراث الفقه الظاهري حافلاً بالتدليل على المقصود بالضبط، وعلى الأخذ بالمحترزات [ونقض الدفوع] على طريقة الفقهاء في قولهم : “فإن قيل كذا قلنا كذا .. “.

وهنا نستطيع أن نواجه القارئ برفق و تؤدة بالفكرة التي نكثر من الحديث عنها من أن المصممين الأوائل لمناهج الأزهر حين بدأ الأخذ بنظام الامتحانات النظامية كانوا يتمتعون بدرجات عليا من الذكاء الفطري والتأهل الفكري العميق لوضع المناهج التربوية على نسق متميز وذكي ، ومن حسن الحظ أنهم بدأوا البداية الصحيحة في تصميم المناهج ، وهي البداية بالامتحان لا بالمنهج ، أي بتحديد ما يؤهل للتأهل قبل أن يتحدثوا عما يدرس ، و ينشغلوا أو ويغرقوا في الإكثار من العناصر تحت دعوى إن إنجاز أكثر من خمسين في المائة منها يصبح كافيا.

جوهر التقييم الجامعي

وهنا أستطرد لأذكر روايتين مهمتين تقربان المعنى الذي يؤكد على أن الفكرة الأكثر صوابا هي تلك التي تبدأ بالتقييم للتأهيل أو ما يعرف اختصارا بالامتحان ، والروايتان لاثنين من رواد الجامعة المصرية بل هما اكبر شخصيتين (علمية وأدبية) بين أساتذتها : أحمد لطفي السيد باشا وعلي مصطفى مشرفة باشا ، وقد جاءت الروايتان عابرتين في مناقشات عامة حين قال أحمد لطفي السيد باشا رداً على الانتقاد بسماحه بقدر كبير من حرية الحضور والغياب في الجامعة إنه لا يعنيه أن تكون الجامعة بلا أسوار فإن عنده امتحان من نار، أما مشرفة باشا فسئل عن انخفاض نسب النجاح في كثير من المواد على وجه العموم فقال ببساطة شديدة : لا بأس من هذا فإن هناك دورا ثانيا (ملحقا) يستكمل فيه الطلاب ما يعرفونه من نقص فيما أحاطوا به من علم.

دراسة الشريعة الإسلامية لا تكتمل إلا بتعمق دراسة اللغة

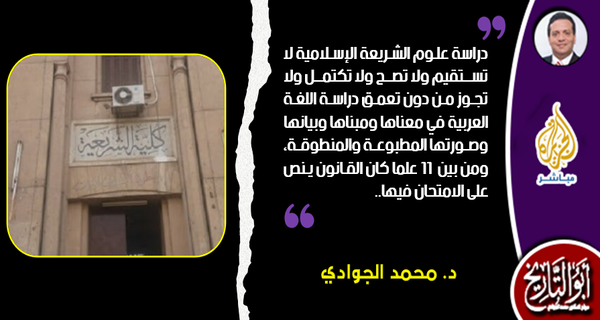

أعود من هذا الاستطراد لأذكر أن مواد قوانين تطوير الأزهر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ( وآخر قوانين تلك المرحلة هو قانون ١٩١١ المعروف بقانون شاكر) كانت تعنى بالنص صراحة على المواد التي سيؤدي فيها الطالب المتقدم للعالمية للامتحان، وكانت كما ذكرت كثيراً ما تُعنى بأن تذكر البلاغة كثلاثة علوم (المعاني والبيان والبديع) وليس كعلم واحد فقط ، و ذلك أنهم كانوا يعرفون أن دراسة علوم الشريعة الإسلامية لا تستقيم ولا تصح ولا تكتمل ولا تجوز من دون تعمق دراسة اللغة العربية في معناها ومبناها وبيانها وصورتها المطبوعة والمنطوقة، ومن بين ١١ علما كان القانون ينص على الامتحان فيها فإننا بلغة الكليات الحالية نجد خمسة علوم متصلة بكلية اللغة العربية، و أربعة متصلة بكلية أصول الدين ، وعلمين اثنين فقط متصلان بكلية الشريعة ، مع اننا نلاحظ ببساطة ومن دون تكلف أن العلوم الأحد عشر كلها موجهة لخدمة دراسة الشريعة .

موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ

موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ