في تاريخ العلم أحداثٌ فاصلة تسمى “نقاط التحول” (أو الاكتشافات)، وتتمثل قيمتها العلمية البارزة في أننا -كمشتغلين بالعلم- نحترم ما كان موجودا قبلها من علم وتراث علمي، لكننا لا نستطيع أن نحترم ما بعدها إلا إذا وافقها أو اتفق معها.

قبل اكتشاف البنسلين -الذي هو أول المضادات الحيوية- كان البشر يفقدون الحياة إذا انتصرت عليهم العدوى أو التهابها، وكان من الممكن أو من الطبيعى أن يُسامَح الطبيب والطب وأهل المريض لأن أياً منهم لم يكن يملك السلاح الناجح ولا الدواء الناجع.

لكن البشرية الآن لا تستطيع أن تتقبل وجود طبيب (ولا طب ولا مركز طبي) لا يعرف المضادات الحيوية، ولا يوظف دورها الذي اكتشفه البريطاني ألكسندر فلِمينغ، حتى ولو لم يكن يعرف عن فلِمينغ شيئا.

وفي تاريخ العلم أحداثٌ فاصلة من نوع آخر تتعلق بالنظريات التي يرفضها بعض العلماء لأسباب علمية أو غير علمية، وتظل في مكانة أقل من أن تنال الوصف بأنها حقيقة علمية، لكنها في الوقت ذاته -حتى مع رفضها ونفيها- تقدم منهجا للفهم والإدراك والاستكناه، كما تقدم أسلوبا للتفهم والاستيعاب والترتيب.

وتجعل من أسلوبها ومنهجها هذين شيئا قد يفوق في أهميته وتأثيراته (غير المباشرة) “نقاط التحول” والاكتشافات، وخاصة إذا ما ظل هذا النهج الفكري قادرا على التفاعل العقلي والحوار مع الحقيقة، بصرف النظر عن شخص المتفاعل.

وفي هذا السياق؛ تأتي نظريات تشارلز داروين ونظريات سيغموند فرويد مثلا، فليس المهم في داروين أن نسلم (أو يسلم البيولوجيون) بما رتبته نظريته على الهيكلة من تصور مسرحي للتاريخ الطبيعي، بل الأمر الأهم من هذا بكثير هو أن نتتبع مستويات التطور الخليوي والنسيجي والعضوي على نحو ما رتبها الخالق جل جلاله، وأن نفهم بكل وضوح -بل وأن نتيقّن- أن “وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه”، كما كان العالم العربي الكبير أحمد زكي يُعَنْوِنُ سلسلة مقالاته في مجلة “العربي”.

أقفز قفزة محسوبة لأسأل سؤالا يختزل كثيرا من المعاني في مواجهة بسيطة مع الواقع: هل كان يجوز للفرنسيين أو الأميركيين أن يحاربوا المضادات الحيوية، ويحدوا من استعمالاتها أوتصنيعها أو وصفها أوتجارتها أو تطويرها؛ لأن مكتشفها الأول بريطاني؟

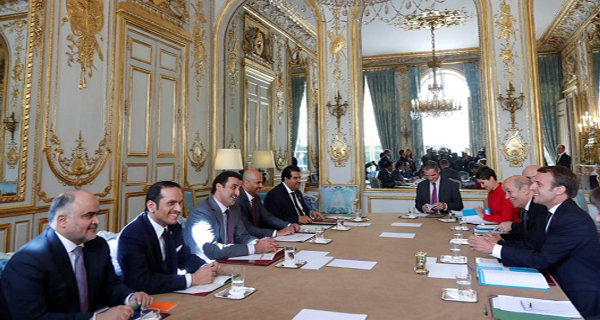

أعتقد -بكل وضوح- أن هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يفكر فيه العرب المعاصرون فيما يتعلق بدور قطر في العقدين الأخيرين، وذلك في مواجهة مجموعة من الدعاوى الفكرية التي اجتهد أصحابها فى إثبات منطقيتها وصحتها وفعاليتها، ولا يزالون يعانون الجهد من أجل هذا.

ولأسباب عملية تتعلق ببناء المقال وترتيب أطروحاتنا فيه؛ فإننا نبدأ بالتأمل في القول الذي يستعذبه ويستحبه أصحابه المناوئون لقطر ودورها الذي تعاظم على غير توقع من الحسابات الإستراتيجية، وهو قول كان يشرئب منذ شهور قليلة وأصبح الآن أقرب إلى أن يستكن، وكأن أصحابه لا يزالون ينتظرون أن تعود الفرصة، وحينها يكررون ما قالوه سابقا من أن الدور القطري قد شارف على الانتهاء.

وهنا نستأذنهم في لفت نظرهم إلى أن التعبير نفسه يدل على معنى أعمق وأجمل، وهو بقاء الدور في صورة مكتملة تماما على النحو الذي توحي به دلالة هذا التعبير اللفظي، ودليلنا واضح للعامة؛ وهو أن هذا القول لا يُستعمل إلا في وصف بناء المسجد أو العمارة أو المصنع.

ففي كل هذه المشارفات على الانتهاء يتطور الأمر -بحسب داروين نفسه- إلى نسيج مكتمل أو عضو مكتمل، يؤدي الدور الأعلى بعدما تطور تشريحه وتركيبه وتكونه.. في مراحل التطور المتتالية، والتي قد لا يطول أمدها التكويني وإن بقي أثرها الوجودي.

وعلى سبيل المثال السريع؛ فإن أستاذ العلم المجرد (أو البحت) لن يصف نشاط الفضائيات العربية -التي تحاول الحلول محل “الجزيرة” أو الانتصار عليها- إلا بأنه استمرار (أو استنساخ) للدور القطري؛ حتى مع تناقض المضمون والأطروحات. ذلك أن العلم يسمي الأشياء بتأثيرها الوظيفي وليس باسم مالكها أو موجدها أو أبيها البيولوجي.

فإذا أراد العلماء الاختصار في وصف الدور الإعلامي المتعمق في ارتباطه بالعقل والذاكرة والشهادة؛ فإنهم سيقولون إنه دور قطري من باب نسبة الطبيعة إلى من قام بأول تأثير ناجح، وتاريخ العلم نفسه هو الذي يقول إنه ليست في هذا النهج لمحة تزيد ولا انحياز، كما أنه ليس فيه محل لحبّ أو عداء.

وببساطة شديدة؛ فإننا عندما نتتبع تطورات الوقائع التاريخية بالتحليل العاملي المبني على دراسة طبائع التأثير الناجح وإسهامها النسبي، فإننا نستطيع أن نكتشف أن كثيرا من الملامح البارزة في أي ممارسة عربية ناجحة الآن تبدو وكأنها ذات بصمة قطرية، تصل بسياسة قطر إلى حد تملك الحق الفكري في كل تطوير فاعل.

وسأكتفي في هذا المقام بثلاث سمات منها:

– السمة الأولى تتمثل فيما وصفه زهير بن أبي سلمى بقوله:

وقد قلتما إن نُدرك السلم واسعا ** بمال ومعروف من القول نسلم

نقرأ قول زهير هذا ومثله في قصيدته العظيمة فنتصور وكأنه معنا يثني على النهج القطري، وعلى ما يبذله أصحابه من جهد لإقرار كل ما هو ممكن من سلام وحفظ لأرواح المخطوفين والخاطفين.

وهو جهد مثيل لذلك الذي دفع الشاعر العظيم لأن يُقسم بالبيت الحرام قسمه الصادح في البيت المشهور:

فأقسمتُ بالبيت الذي طاف حوله ** رجال بَنَوْه من قريش وجُرْهم

يميناً لنــــعم السَّيدان وُجِــــدتما ** على كُلّ حالٍ مِنْ سَحِيلٍ ومُبْـرَمِ

وليس سراً أن نجاح القطريين في فكّ أسر المختطفين في العراق لم يكن ضربة نجاح فحسب، ولكنه كان سببا للغيرة الخفية التي دعت إلى تأجيج الرغبة في الحصار الخبيث.

– السمة الثانية تتمثل في قول قطري بن الفجاءة:

وما لِلْمرْءِ خيرٌ في حــــياة ** إذا ما عُدّ من سَقَط المتاع

سبيلُ الموت غاية كل حيّ ** فداعيه لأهل الأرض داعِ

فهذا القول يعكس بوضوح ما تؤمن به قطر من عقيدة ذات وجهين متكاملين ومتوازنين، يؤمن أولهما بجدوى الإيجابية، ويوقن ثانيهما -في ذات الوقت- بأنه لا جدوى من معاندة القدر، ولا من مناطحة صخرته؛ فالنصر يتحقق بالعمل فيما هو قابل للتحقيق، لا في العمل على هدم ما ليس قابلا للهدم من القيم والثوابت والعلائق.

وإذا جاز أن نعقد مقارنة بين الخطاب السياسي القطري الراهن وغيره؛ فإننا سرعان ما نستحضر لفظ الحاكم المؤسس -بحكمته وشاعريته وفقهه- وقد اختار كلمة “الصعايب” لتمثل الهدف المُستهدَف بالتحدي والعمل، وذلك في مقابل ما نجده في تصورات الآخرين من رغبة في تحدي ما ليس موجودا أو في تحدي المستحيل في التقدير الأقل.

ومن الطريف أن طريق قطر في تحدي “الصعايب” كان كفيلا في حد ذاته بتحقيق المستحيل خطوة بخطوة في ثبات محمود.

– السمة الثالثة تتمثل في قول عمر الخيام العظيم:

ولست بالغافل حتى أرى ** جَمال دُنيايَ ولا أجتلي

وفي فعل “الاجتلاء” تظهر السمة البارزة في أداء قطر السياسي في معالجة الأزمات والكوارث، وفي مقاربة الثورات والاستشرافات على حد سواء. ذلك أن قيادة قطر اختطت لنفسها دور التعبير العلني عن نواياها الناهضة وانحيازاتها الشريفة، وقد فعلت هذا خلافا لما كان ولا يزال سائدا أو مستحبا من “الغموض” المحبب إلى الساسة السعوديين، أو “الاستبطان” المعشوق عند الساسة الإمارتيين.

وهكذا فإن العالم كله كان يعرف -بكل وضوح- أن حكومة قطر وقواها الناعمة تنتهج سياسة علنية واضحة دون غموض، وتعتبرها مبعث فخر لها وزهوٍ بها، وهو ما تمكن بلورته في اللفظ العربي العبقري: الاجتلاء.

والاجتلاء هو ذلك المعنى النفسي اللوذعي الذي اكتشفه الخيام وهو يفتخر بالعقل الواعي الذي يختار بين اختيارين مغريين للنفس النبيلة، وقد ظل يوازن حتى وجد أن الجَمال أفضل من غيره فأخذ يقتني الجمال اختيارا عن إرادة وحب، ثم هو يزهو به بوضوح فيما يسمى بالاجتلاء.

وعلى هذا النحو من اكتشاف الجمال واختياره والتمسك به؛ مضت قطر بشموخ ورفعة في مواقفها من الربيع العربي وتأييد الشرعية، والانحياز للديمقراطية ومساندة الشعوب في ثورات مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا، ودعم القضية الفلسطينية وحماية الأقصى والسعي لفك حصار غزة، وحل أزمات دارفور ولبنان والعراق، وإفشال انقلاب تركيا.. إلخ.

وبهذه السمات الثلاث وأخواتها؛ لم يعد من الممكن لمخطّطي السياسات ولا لدارسيها وراصديها ولا صانعيها أيضا..، أن يتجاوزوا الدور القطري.

تم النشر نقلا عن موقع الجزيرة نت

ولقراءة المقال من موقع الجزيرة إضغط هنا

للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا

موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ

موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ